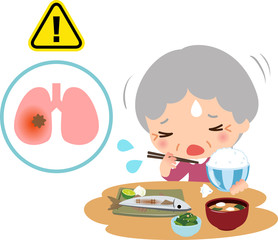

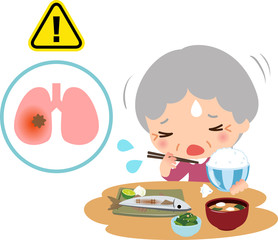

今回は「誤嚥性肺炎」について説明します。

現在、85歳以上の高齢者の死亡原因は

1位 がん(悪性新生物)

2位 心疾患

3位 肺炎

※肺炎死亡者の9割以上が65歳以上の高齢者です。

誤嚥性肺炎は、細菌が唾液や胃液と共に肺に流れ込んで生じる肺炎です。

高齢者の肺炎の70%以上が誤嚥に関係していると言われています。

再発を繰り返し、耐性菌が発症し治療困難になる場合があります。

誤嚥性肺炎の起こる理由

細菌を含んだ分泌物の誤嚥

胃逆流物による誤嚥

症状について

発熱・せき等、通常の症状を訴えないことも多く、なんとなく元気がない、倦怠感を訴えることもあります。しかし、高齢者の場合、症状が軽くても肺炎が進行している場合があります。

・食事する時間が長い

・痰が濃くなった。

・ボーっとしている

・食べ物をため込んで飲み込まない

などの様な症状でも、肺炎の可能性があります。

※重症になると呼吸不全にもなりますので、早期の受診を心がけてください。

誤嚥性肺炎の予防について

食事の形態で硬いものが食べにくくなっているようなら、柔らかいものにする必要があります。刻んだり、押しつぶして、食べやすいものにしてみてください。また、水やお茶などは誤嚥しやすい為、トロミをつけましょう。

注意が必要な食べ物

- 力性のある餅やこんにゃくなど

- 水分の少なくパサついているゆで卵やふかしイモ

- 分が多い汁物やお茶、ジュース

- 味のきつい酢の物

- 粒が残りやすいナッツ類やおせんべい

※よくベッドをギャッジアップしないで、そのまま食事介助をしている事がありますが、この状態では、飲み込みにくく飲み込む前に、喉に流れてしまう場合があるので危険です。

ベッドの角度は30度以上になるようにし、座位が保てるならできるだけ前屈みになるようにしましょう。そして、30度は、患者自身で食事は目視できないため、食事の介助が必要です。リクライニング位45度以上が自力摂取可能です。また、食べてすぐベッドに横になるのは危険です。30分程は座ったままの状態にしてください

口に運ぶ量を加減しましょう

一口が多いと、中々飲み込めず誤嚥の元になってしまいます。また介助をする場合は、食べるスピードに合わせて口へ運びましょう。テレビなどを見ながら食べると誤嚥しやすくなるので、食事に集中できるようにしましょう。

嚥下機能を上げるリハビリを行う

唇や舌、頬などを動かす運動をする事で、誤嚥を予防します。唇を尖がらせたり、舌を突き出すとか上唇や下唇につけてみる、頬を膨らますなどの運動をします。また歯ブラシを使って、口の中をマッサージするのも良いです。

口腔体操は、毎回の食事の前に5~10分程度行うと効果的です。

●パタカラ体操 「パタカラ、パタカラ、パタカラ・・・」 と 『パ タ カ ラ』 を出来るだけ早くはっきりと発音することで、舌や唇のy体操になります。 「パタカラ」以外の好きな早口言葉で行っても効果があります。

●舌体操 舌を前後、左右、上下に動かすことで舌の力や、動く範囲を向上させる訓練です。

口の中を清潔にする

誤嚥による肺炎を予防する為にも、口の中を清潔にしておきましょう。口の中は細菌が繁殖しやすく、唾液に菌が付いたまま誤嚥すると、肺炎になってしまう恐れがあります。歯だけではなく舌も磨き、うがいができるなら行いましょう。また入れ歯があれば、外して洗浄します。

日常生活の変化に気をつけ、早めにかかりつけの医師や病院に相談することが、誤嚥性肺炎の発見につながります。